Поток сознания — это техника, которая имитирует течение мыслей персонажа. Но разные авторы, конечно, использовали этот приём по-своему. Почему проза Вулф поэтична и где надо читать «Улисса» — продолжаем говорить о литературе модернизма с доктором филологических наук, профессором Игорем Александровичем Кудряшовым.

Игорь Александрович в образе Леопольда Блума. Изображение сгенерировано Верой Захаровой c помощью модели Flux от агрегатора нейросетей Кrea AI

Чем отличаются и чем похожи потоки сознания у Джойса и Вулф

Рассматривать индивидуально-авторскую реализацию повествовательной техники потока сознания в прозе Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф мы будем на примере романов «Улисс» и «Волны». В них, считает Игорь Александрович, можно проследить следующие тематические особенности:

«Персонажи Джойса фокусируются преимущественно на подавляемых сексуальных инстинктах, их трансформации в сознательные фантазии. Персонажи Вулф отдают приоритет воспоминаниям, бегству от настоящего к ярким моментам юности: время неумолимо приближает их к старости и слабости, порождает страхи. Память о юных годах срабатывает как защитный механизм».

Однако кое-чем персонажи похожи. И у того, и у другого писателя они спонтанно воспроизводят повседневный мир через индивидуальное восприятие фактов, объектов и явлений. Можно сказать — через когнитивный фильтр своего сознания. В результате для них совсем не важно, как в действительности выглядит этот мир. Персонажи обитают в другой реальности — феноменологической, то есть основанной только на их субъективном опыте. Поток сознания предстаёт вербальным каналом, который позволяет понять человека модернистской эпохи, воспринять объективный мир в таком свете.

Читайте также

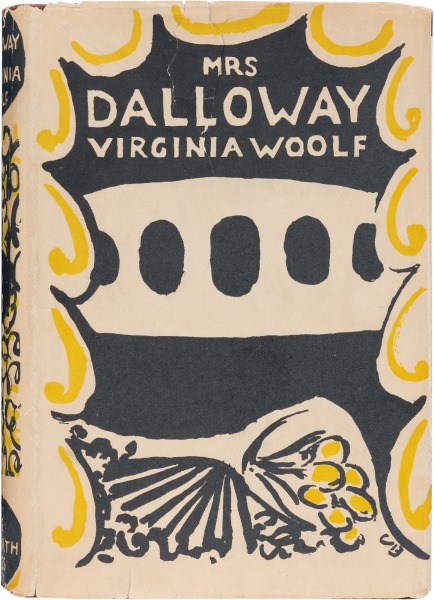

Первое издание романа «Миссис Дэллоуэй». Обложка: Ванесса Белл. © Hogarth Press

Эксперт отмечает: Вулф, мягко выражаясь, недолюбливала роман «Улисс». Однако аналогии между «Миссис Дэллоуэй» и творением Джойса кажутся достаточно многочисленными, чтобы их было трудно отбросить как случайные.

«Сложно поверить, что Вулф сознательно задействует “Улисса” в качестве какой-либо априорной модели. Как бы умозрительно это ни звучало, у нас остаётся только один вывод: несмотря на заявленное отвращение к “Улиссу”, Вулф, подсознательно (в квази-юнгианском смысле), позволила себе поддаться влиянию того, что она отвергала», — подмечает эксперт.

При этом, разумеется, книги Вулф и Джойса отличаются. В частности — тем, как писатели использовали поток сознания.

Как поток сознания устроен у Джойса

Зачем применяется

По мнению Кудряшова, Джойс намерен фокусировать читательское внимание на уникальной — не автора, а персонажей — точке зрения на модернистскую действительность. Одновременно поток сознания подчёркивает бесконечную множественность таких точек зрения. Так придаётся выразительный формат калейдоскопическому и обрывочному видению повседневности. Будничная и фантасмагорическая, она постигается не до конца. Всё многообразие окружающего мира, который стал модернистским, не может быть системно осмысленно.

«Человек способен лишь создать иллюзию “мгновенного наслаждения” (в представлениях Малларме) каким-то единичным сегментом этого мира. Эта иллюзия многомерно воплощается в грамматической незавершённости потока сознания. Она, в свою очередь, связана с намеренным нарушением логической последовательности рассуждений персонажей», — говорит филолог.

Незавершённость предполагает недосказанность каких-то мнений об окружающей действительности. Они образуют резкий контраст с теми суждениями, которые произнесены вслух. Грамматическая незавершённость не только фиксирует степень осознания реальности джойсовскими персонажами. Скорее, она представляет собой авторскую попытку парадоксальным образом сопоставить два повествования. Одно из них — «объективное», которое принадлежит здравомыслящему всеведущему рассказчику. Другое — внутренние монологи Блума, Молли и Стивена.

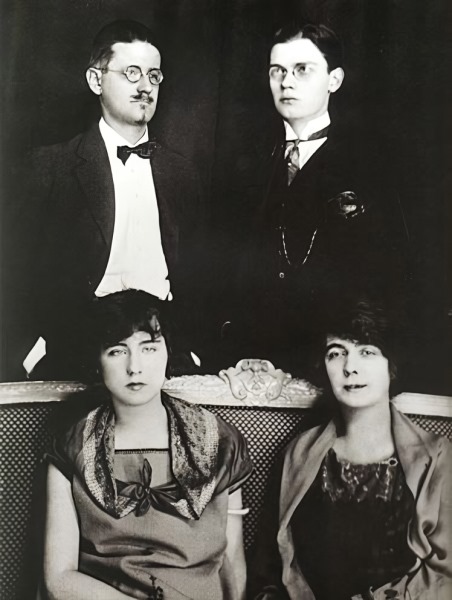

Джойс с детьми и женой Норой Барнакль — прототипом Молли Блум. Источник: русскоязычный проект «Джеймс Джойс»

И здесь, считает Кудряшов, мы вторгаемся в сферу художественного отражения изменённых состояний личности в модернистской литературе. А если говорить шире — в сферу многомерных взаимосвязей психиатрии и литературы.

«Читая курс “Лингвистические особенности измененных состояний сознания личности”, в качестве иллюстративных примеров часто привожу типажи образов джойсовских персонажей. В частности, грамматическая незавершённость высказываний (синтаксическое многоточие…) — лингвистический индикатор изменённого состояния сознания Блума», — рассказывает Игорь Александрвич.

Незавершённый, обрывочный синтаксис — это не только результат иррационального построения мыслей персонажа. Это в большей мере следствие отбора значений, происходящего по мере того, как Блум обрабатывает информацию. Травмированный персонаж взаимодействует с окружающим материальным миром и тем самым приобретает и хранит знания, необходимые для мыслительного процесса.

Языковые особенности творчества Джойса

Мы уже упомянули, что для «Улисса» характерна грамматическая незавершённость. Поговорим об этом подробнее. Для этого сравним две главы из этого романа, в которых широко используется техника потока сознания. Начнём с пятой, где представлен Блум в момент восприятия афиши пьесы Дейли «Лия, отрекшаяся». Это драма, о которой некогда поведал ему отец.

Поток сознания запускается неожиданным столкновением с афишей, которое произошло, пока Блум блуждал по городу. Испытывая сыновнюю вину, персонаж сиюминутно эмоционально реагирует на стимул зигзагообразными ассоциациями. Одновременно в его памяти всплывает компетентное мнение отца о драме. Поток сознания характеризуется:

- отрывистостью речевого ритма;

- вкраплениями разговорных слов;

- прерывистыми синтаксическими структурами;

- вопросительными конструкциями и мгновенными ответами на них.

Всё это свидетельствует о стремлении персонажа к обретению коммуникативных контактов в окружающем мире. Один из его предметов — и есть афиша. Она в один миг стимулирует множественную реакцию Блума. Можно отметить восприятие драмы Дейли в шекспировской тональности, сквозь призму литературных образов самоубийц, и активацию в сознании образа отца, вызывающего особое волнение. Чтобы погасить поток невнятных ассоциаций-реакций, персонаж переключает внимание на стоящую поблизости лошадь. Её образ, по мнению эксперта, нейтрализует внутренний эмоциональный накал, становится очередным объектом для созерцания.

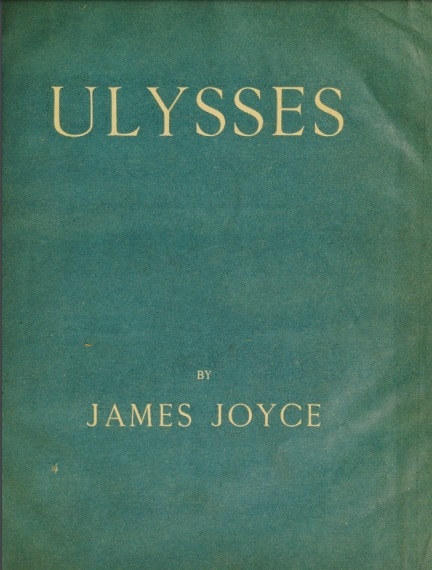

Первое издание «Улисса», 1922. © Shakespeare and Company. Источник: Internet Archive

«Блум, кажется, испытывает потребность в мгновенных реакциях на предметы окружающего мира, которые всегда болезненны для него, и так изводимого перманентной травмой».

В другой главе, 18-й, содержится женская версия потока сознания. В этом случае Игорь Александрович выделяет следующие особенности:

- отсутствие логических и пунктуационных связей между сегментами спонтанных высказываний;

- нарушения канонов грамматической системы языка;

- ассоциативные детализации;

- сочетание регистров устной и письменной речи.

Поток сознания Молли также запускается как мгновенная реакция на — в том числе, заурядные — предметы, которые находятся в непосредственном окружении: домашние тапочки, открытка от любовника, письмо, отправленное самой себе во время пребывания на курорте. Однако, полагает Кудряшов, Молли мгновенно реагирует на окружающие предметы не с той же целью, что и Блум.

«Молли хочет перейти в сферу фантазии, бессознательных влечений и страстей, забыть беспросветную повседневность Дублина. Короче, скучно женщине! Да и — что естественно и закономерно — любви очень хочется… вот и рассматривает вещи, находящиеся в доступной близости, которые, в том числе, напоминают о любовнике».

И мужской, и женский проект потока сознания демонстрируют мгновенную реакцию персонажей на предметы окружающей действительности. Однако, говорит эксперт, не всё так уж системно в этом модернистском повествовании — это хорошая проблема для дальнейшей детализации.

Как поток сознания устроен у Вулф

Для чего используется

Говоря о романе Вулф «Волны», интересно обратиться к соотношению субъективного и объективного в модернизме. В этом направлении искусства акцентируется внимание на субъективном опыте, экспериментах и взаимосвязанности. Это подрывает любые притязания на объективность и подчёркивает субъективность, присущую любой попытке изобразить объективный мир. Решение модернистов писать объективно приводит к парадоксу, когда субъективный взгляд автора остаётся встроенным в тот самый язык, который используется для передачи объективной истины. Получается, подводит итог Игорь Александрович, объективность превращается в новую форму субъективности.

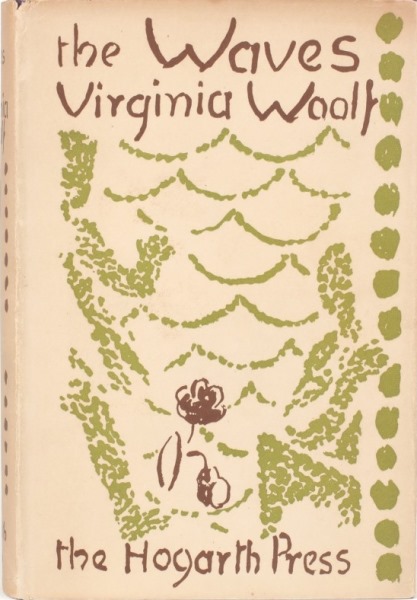

Первое издание романа «Волны». © Hogarth Press. Источник: Jonkers Rare Books

«Реальность трактуется как “сфера”, где наблюдатели — это одновременно и участники, а элементы взаимозависимы и не являются фиксированным объективным состоянием. Подчёркивается взаимосвязанность языка и опыта: субъективное — это фундамент для объективного осознания реальности».

Так, в романе «Волны» последовательность взаимосвязанных монологов создаёт первоначальное впечатление фрагментарности и рассеянности. По мере того, как читатель продвигается по тексту, начинает проявляться особый акцент на чертах характера каждого из шести персонажей:

- словоохотливость Бернарда;

- интеллектуальные амбиции Невилла;

- желание Луи навести порядок в материальных вещах;

- склонность Джинни к чувственности;

- привязанность Сьюзен к природе;

- стремление Роды к уединению.

По мнению эксперта, стоит обратить внимание на чередование субъективных монологов и объективных интерлюдий. Оно имеет решающее значение для понимания и интерпретации множества голосов, звучащих в романе.

На протяжении всего текста разнообразные монологи звучат не как отдельные и индивидуализированные голоса, а как перекрывающиеся волны. Они повторяют друг друга и заимствуют образы друг у друга. Сам символ волны передаёт идею незыблемого единства, текучести идентичности, повторяющегося движения столкновений и разделения. Сложная структура волны в романе предполагает акцент как на субъективной вовлечённости, так и на объективной отстранённости.

«Внутренний диалог в романе “Волны” основан на абстрактных и повторяющихся поэтических образах. Они разворачиваются не внутри персонажей, а между ними как форма бессознательного диалогического взаимодействия», — объясняет Кудряшов.

Персонажи пытаются не столько восстановить объективную картину мира происходящего, сколько столкнуться с множественным «Я» собеседников, а потом снова отделиться, чтобы сохранить свою индивидуальную — субъективную — идентичность.

Здесь уместно вспомнить постмодернистов. Игорь Александрович приводит пример: в романе Айрис Мёрдок «Черный принц» несколько персонажей пытаются восстановить объективность произошедшего события. Однако в этом многоголосии (представленном не потоком сознания) истина оказывается недостижимой, трансформируется в иллюзию.

«Чёрный принц» Айрис Мёрдок. © Vintage Classics

«Мёрдок, возможно, заимствует когнитивную матрицу повествования у Вулф, наполняя её иным содержанием. И снова мы сталкиваемся с проблемным узлом: по сравнению с модернизмом постмодернизм — это дитя, отказавшееся от матери, продолжатель рода или брат-близнец? Я не могу однозначно ответить на этот вопрос».

Языковые особенности творчества Вулф

Для прозы Вулф характерно слияние прозы и поэзии, которое находит воплощение в аранжировке слова, синтаксисе, образном языке. В частности, в её текстах прослеживается ритмический рисунок. Его поддерживают, например, наречия и повторы слов. Техника потока сознания тоже помогает: её можно рассматривать как приём ретардации, то есть замедления. Ритм, считает эксперт, — это прагматический механизм. Он обеспечивает погружение читателя в авторский воображаемый универсум.

«Ритм даёт возможность читателю разграничивать слова персонажа и рассказчика при восприятии несобственно-прямой речи, которая достаточно распространена в романной прозе Вулф. Воспринимая ритмический рисунок текста, читатель начинает дифференцировано “видеть” образы персонажей и рассказчиков, “слышать” их голоса, в том смысле, как это понятие трактует Бахтин», — обращает внимание филолог.

Ритм связан с временем и пространством. Проза Джойса и Вулф демонстрирует острое ощущение неизбежной временной природы пространства. Время осознаётся как посредник между локальным и глобальным ощущением пространственности. В этом смысле модернисты понимают пространство с точки зрения того, что современные экологи назвали бы «панархиями», то есть противоположностью иерархии.

«Это вложенные неиерархические ритмические структуры, которые претерпевают непрерывные циклы изменений в процессе сохранения адаптивной способности. Ритмическая сложность отчасти и составляет красоту модернистских произведений. Ритмичное время неизбежно разрушает барьеры между субъективностью и объектным миром», — поясняет профессор.

Источник: Will Goodman on Unsplash

Литературоведы часто говорят о «постмодернистской» темпоральности. Однако эта категория не ограничивается постмодерном. Она в равной степени характерна и для модернистских текстов. Ритмическое время осуществляет смену сюжетов, наборов последовательностей. Индивидуальное сознание заменяется многоголосной и системной идентичностью, определяемой ритмическими взаимодействиями.

«Роман Вулф “Волны” представляет сознание в новом свете. Это повествование о времени, ритм которого направлен на то, чтобы соотнести человека с более масштабными силами и контекстами. Время не отделено от пространственных представлений, не привязано к человеческой субъективности. Оно составляет ритмическую основу пространств, которые с трудом справляются с часто чреватыми асинхронностями повседневного существования», — рассуждает Кудряшов.

В «Волнах», предполагает Игорь Александрович, основное внимание уделяется именно ритму, а не субъективности или отдельным персонажам. Автор стремится связать интимные биоритмы телесной жизни с более масштабными глобальными ритмами.

Кого читать в первую очередь

Кудряшов считает, что знакомство с модернизмом можно начать с его русской версии. И приводит примеры: потоки сознания представлены в романах Фёдора Сологуба «Творимая легенда» и Андрея Белого «Петербург». В этих текстах также воплощается феномен изменённого состояния сознания личности. Он запускает синкретичный сплав мыслей, видений, снов.

Затем, по мнению эксперта, можно перейти к эпифаниям Джойса. Это, в понимании самого автора, духовные манифестации. Исследователь творчества Джойса Васильев эпифании определяет как внезапное откровение, озарение, которое переживает человек. Они многомерно представлены в сборнике «Дублинцы», в романе «Портрет художника в юности».

«Конечно же, эпифании — это не поток сознания, но они также отражают внутреннюю языковую деятельность персонажей, концентрируя в себе их помыслы и глубинные желания. Эпифании и поток сознания моделируются автором с опорой на один и тот же когнитивный алгоритм. Поэтому эпифании приобретают пропедевтическое, то есть подготовительное значение для восприятия потока сознания».

На следующем этапе можно обратиться к романам Вулф «Миссис Дэллоуэй» и «Волны». Поток сознания в них — в отличие от джойсовского нетленного текста — более прозрачен. На их примере, считает Игорь Александрович, интересно научиться различать поток сознания и несобственно-прямую речь.

В дневниках этого периода Вулф писала и о работе над «Волнами». © Mariner Books

У Джойса в «Улиссе» повествовательная техника потока сознания более сложна. Она, говорит Игорь Александрович, построена по принципу сломанного телефона.

«Здесь “не слышу”, а здесь “я рыбу заворачиваю”, “алё, гаражжжж!, хто гаварыть?” Автор совсем, кажется, не беспокоился о своих будущих читателях, когда порождал роман. Мне нравятся тексты таких писателей! Основная масса постмодернистов обеспечивают читателя всеми явками и паролями.

“Улисса” надо читать на десерт, когда на первое и второе уже проглочены русские модернисты и Вулф. Лучше по одной чайной ложке, в деревенском — и непременно деревянном — доме тётки в глубокой саратовской глубинке. То есть применять методику медленного чтения (в трамваях и электричках читать этот роман запрещается!)».

Почему надо читать? Эксперт отвечает и на этот вопрос. «Улисс» признаёт реальность и господствующие идеи, механическое воспроизводство и массовое потребление. Но также стремится к духовному началу в будничной обыденности. «Улисс», поясняет Кудряшов, предстаёт модернистской попыткой дать определение Вселенной, которая трансформируется с ошеломляющей скоростью.

«Метод Джойса привлекает внимание к тем алармистским, то есть вызывающим тревогу аспектам нашего мира, которые невозможно избежать. Печально известное высказывание Ницше “Бог мёртв” — это не столько безапелляционное утверждение, сколько экзистенциональная жалоба».

Игорь Александрович заключает: Джойс представляет “Улисса” как то, что современности ещё только предстояло создать.

Источник фото обложки: Clark Young on Unsplash

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.