Удалась ли попытка режиссера Антона Морозова воссоздать на сцене екатеринбургской театральной платформы «В Центре» роман Анатолия Мариенгофа о полном сломе человеческих ценностей на фоне катастрофы русской истории начала ХХ века?

«Лучший русский роман» (по мнению И. Бродского) имажиниста А. Мариенгофа вплоть до 80-х годов был запрещен из-за неприглядного изображения постреволюционного времени и Гражданской войны. Однако даже сегодня, в кажущиеся бесцензурными времена, представить его на сцене – задачка со звездочкой, в первую очередь, из-за рваного текста, перемежаемого газетными вырезками, и повествования от первого лица.

Главный герой Владимир (Никита Дидковский) – безработный историк, в прошлом приват-доцент, ныне трепетно стирающий пыль с книг и рассказывающий оригинальные исторические анекдоты (к сожалению, в постановке их нет). Его возлюбленная Ольга (Софья Чагаева) – femme fatale, кокетка, обожающая пьяную вишню в шоколаде. Они и младший брат Ольги Гога (Ростислав Ганеев) олицетворяют старый режим и непрагматичную романтику: Ольга радуется, что Владимир носит ей цветы вместо муки и дров в голодающей Москве, и не желает мириться с запретом мороженого и отсутствием помады Герлен.

Однако чтобы выжить в новых условиях, когда рис дороже Петрония, людям, не умеющим ничего, кроме как цитировать древних классиков, приходится играть по аморальным правилам времени. Владимир продает «прижизненного Пушкина», Ольга выбирает существовать за счет мужчин: сначала Владимира, который переезжает к ней, чтобы экономить на отоплении зимой, затем его брата Сергея (Артем Патрушев) – идеологической противоположности героев: большевика, партийного функционера. В отличие от Ольги – холодной мраморной статуи, и расхлябанного Владимира (который не может даже покончить с собой, ведь под окном некрасивый мусор), Сергей четок, резок и приземлен: он передвигается маршем в своем гестаповском пальто и носит революционную красную повязку.

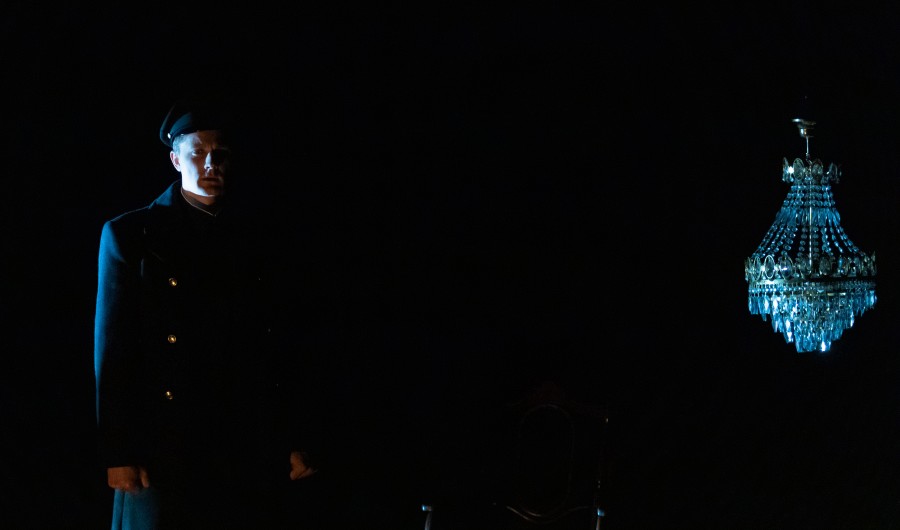

Обстановка на сцене камерная: герои блуждают со свечами в темноте подвала, затянутого синим бархатом, где из среди остатков былой роскоши - только венские стулья и хрустальная люстра. На протяжении всего спектакля в углу стоит вмерзшее в лед чучело лисы, похожее на старую побитую жизнью горжетку бывшей великосветской красотки - также и герои теряют свой лоск. По ходу действия спинки стульев превратятся в надгробия, а зеркало – в могилу, и от старого мира не останется ничего – и никого.

Читайте также

На братоубийственной войне «красный» Сергей расстреливает «белого» Гогу. Гога молод и танцует чечетку, изображая скачку на лошади. Сергей солиден и неотвратимо вышагивает за ним. Красная ткань накрывает Гогу, его буквально поглощает революция. Ранит ли это Ольгу? С одной стороны, она бродит по дому («где наш малыш?» - «вот он»), с другой – посылает Сергею теплые носки на фронт и не бросает его после ранения. Ольга разрешает Владимиру вступить в связь с их слугой Марфушей, которая единственная из героев ходит довольная и бодро отплясывает под Шуберта русскую народную, размахивая красным платком. И вся эта «menage a-trois» коротает вечера вместе как ни в чем не бывало. Что это: христианское всепрощение или невозможность более чувствовать страшное?

В романе события отделены друг от друга газетными сводками о людоедстве, криминале и полной разрухе, которые можно назвать летописями страшной эпохи с 1918 по 1924 годы. В спектакле же для связывания сюжетных кусочков воедино использована фотовспышка: актеры замирают для фотографии, после чего начинается другое действие. Яркая вспышка и полная темнота, следующая за ней, напоминают о гаснущих огнях тонущего корабля, погружающегося в вечный мрак и холод.

Также тонут и герои, жернова истории перемалывают их принципы. В постановке опущены связи Ольги с богатым нэпманом Докучаевым, однако намек на гибкую мораль остается: во время одной из «семейных» посиделок Ольга раздета до белья, и зрителю приходится задуматься: это изначально циничные люди или же отчаянные времена толкают на отчаянные поступки, а цинизм выступает защитой? Ольга совершает суицид, сетуя, что «стрелялась как баба», и Владимир, так слепо и болезненно обожавший ее в начале, отзывается о ее смерти: «а на земле как будто ничего и не случилось».

Гога, кстати, после смерти из спектакля не исчезает: он изображает свою же фотографию на стене, закутавшись по шею в темный бархат. В финале именно он, возможно, как самый молодой и подающий надежды, читает голым со свечой в руках монолог из фильма Тарковского «Ностальгия»: название говорит само за себя, «зова предков не слышно, и великих учителей больше нет» – придется что-то новое строить самим. Кажется, спустя практически сто лет история снова актуальна, и общий цинизм событий прошлого, безусловно, резонирует с настоящим.

Фотограф Любовь Кабалинова

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.