Последовательность, логика и грамотность упрощают восприятие. Однако иногда от этих элементов писатели сознательно отказываются. Орфографические ошибки, странные неологизмы, намеренная бессмыслица — в материале рассказываем о самых необычных языковых решениях в мировой прозе и поэзии.

Приём № 1: Заумь

Суть: несуществующие слова, которые что-то да значат

Заумь — слово, которое справедливо ассоциируется с русским футуризмом. Но её значение не исчерпывается декларациями и стихотворениями Алексея Кручёных. У этого приёма долгая история.

Так, писатель и литературовед Шкловский говорил, что заумь всегда существовала в человеческой культуре. Создание новых, загадочных слов — конечно, не изобретение Владимира Маяковского или Велимира Хлебникова. Учёный показал: полупонятность характерна для любой поэзии, особенно религиозной и фольклорной.

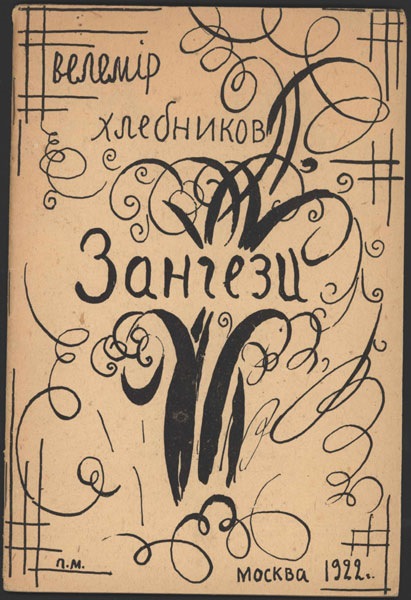

Один из примеров «заумного» творчества — «Зангези» Велимира Хлебникова. Художник обложки — Пётр Митурич. © Wikimedia Commons

Теоретическое же обоснование к зауми подвёл Кручёных. Он определил это понятие в совместной с Николаем Кульбиным статье «Декларация слова как такового». Отсутствие определённого значения — главный признак заумного языка. За словами в нём не закреплены смыслы. И всё-таки, когда мы читаем или слышим их, то что-то представляем. Однако каждый — своё.

«Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пиээо пелись брови…»

«Бобэоби пелись губы…» Велимир Хлебников

Любой уровень языка несёт какое-то значение — так считала часть футуристов. Эту идею поддерживали и отечественные лингвисты. Так, Щерба создал нелепое, на первый взгляд, предложение:

«Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка».

Но его смысл всё равно можно прочесть. Мы различаем, какое слово обозначает действие, где использован женский род и даже угадываем особенности животных, которых описывает автор.

Приём № 2: Липограмма

Суть: отказ использовать конкретные буквы

В 1960-е годы во Франции образовалось удивительное сообщество — «УЛИПО». Это сокращение. Полное название объединения — «Цех потенциальной литературы» (Ouvroir de littérature potentielle). Писатели-новаторы прощупывали границы собственных возможностей: например, сознательно ограничивали размер стихотворения. Среди других языковых приёмов, характерных для членов этого сообщества, Кислов называет палиндром, двуязычие и акростих — лирическое произведение, где из первых букв каждой строки складывается фраза. А визитной карточкой союза стала липограмма.

© Denoël

В качестве примера использования этого приёма — роман Жоржа Перека «Исчезание». В нём автор ни разу не использовал слова с буквой «е» — а именно она наиболее часто встречается во французском. Таким образом, Перек пытался показать, насколько по-настоящему огромен потенциал языка. Он подбирал более редкие слова, чтобы выразить мысли. Такую же тяжёлую работу проделывали переводчики этого романа. В русском переводе отказались от буквы «о» — тоже наиболее частотной в языке.

«В Париже некий шутник, в плену галлюцинаций, применил напалм и спалил чуть ли не весь квартал Сен-Мартен. В Марселе жителей истребляли тысячами ради мифа; значительную часть населения изнуряли вспышки цинги и терзала эпидемия тифа».

Спустя четыре года писатель опубликовал другое произведение — «Les Revеnеntes», которое на русский иногда переводят как «Преведенее». В нём Перек довёл ассонанс (повторение гласных звуков) до предела. Автор употреблял только слова с буквой «е». Такое средство — разновидность липограммы — называется «моновокализм».

Приём № 3: Намеренные ошибки

Суть: отсутствие пунктуации и аграмматизм

Не надо выбирать, где поставить запятую, — можно не ставить их вовсе. В мыслях мы не расставляем двоеточия или восклицательные знаки. Значит, их незачем использовать, когда автор демонстрирует поток сознания. Ярчайший пример этой техники — финальная глава «Улисса» Джеймса Джойса, а именно — монолог Молли Блум.

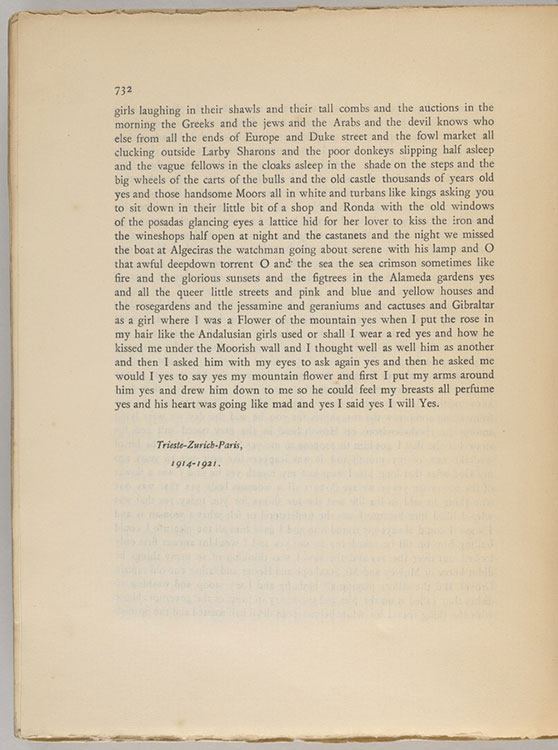

Последняя страница романа Джеймса Джойса «Улисс». Издательство Shakespeare and Company. Источник: The Morgan Library & Museum

Другим мастером потока сознания был Уильям Фолкнер, о творчестве которого «Портал Субкультура» рассказывал в другой статье. В романе «Шум и ярость» знаки препинания порой пропадают — особенно в главе от лица Квентина Компсона. Причина та же: как ещё на письме передать ворох мыслей, который постоянно роится в наших головах?

«Оперся на перила гляжу в воду Слышу как он отвязал лошадь уехал и скоро все затихло лишь вода а вот и снова пташка Я сошел с моста сел прислонился спиной и затылком к дереву закрыл глаза».

Современный автор, который прибегал к похожим приёмам, — Патрик Несс. Его решение обусловило сюжет. В трилогии «Поступь хаоса» персонажи могут слышать мысли друг друга. Целые страницы исписаны разрозненными словами. У них разный размер и начертание, нет запятых и нет связи. Это поток ассоциаций. Рассказ главного героя написан привычным способом — зато с орфографическими ошибками. Это указывает на его неграмотность.

Приём № 4: Глоссопея

Суть: создание собственной знаковой системы

Иногда писатели решают, что в мире, который они создают в произведениях, персонажи не могут говорить на уже существующих языках. И тогда авторы придумывают синдарин, новояз, надсат — и многое другое.

В популярной культуре громко заявил о себе эльфийский язык. Но он не был единственным, который создал профессор Толкин. Ведь не могут такие разные народы, как гномы и орки, говорить одинаково. Поэтому писатель создаёт кхуздул, валарин, чёрное наречие. Более того: эльфы тоже говорили не на одном, а на нескольких языках. Всё это отражает отношение Толкина к литературным работам, которые образуют целый мир.

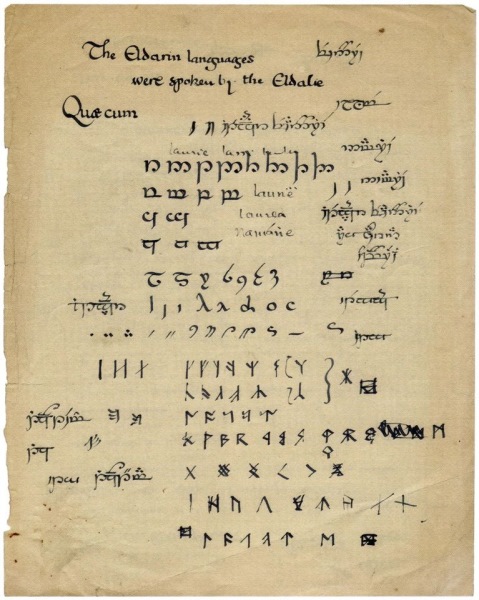

Рукопись Джона Рональда Руэла Толкина, которая представляет тенгвар — вид эльфийской письменности. Страница из книги Уэйна Хаммонда и Кристины Скалл «Изобразительное искусство “Властелина колец”», 2015, Harper Collins. Источник: Tolkien Gateway

Антиутопистов на создание собственных языков вдохновляли другие причины. Примечания к роману «1984» говорят прямо: каких-то понятий, например свободы, в книжной реальности попросту нет. Поэтому и их обозначения — слова — ни к чему. От других слов нельзя было отказаться: они въелись в повседневность. Их значения предельно сужались. Или изменялись так, как диктовал страшный мир романа.

«…слово “писатель” означало “карандаш”, поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс».

Похожими мотивами мог руководствоваться Энтони Бёрджесс. В «Заводном апельсине» точка зрения, которую выбрал автор, привела к использованию надсата. Повествование ведётся от лица подростка. Его внутренний мир демонстрируется через этот странный сленг, который выродился в язык — смесь русского и кокни, лондонского просторечия.

Приём № 5: Абсурдность

Суть: слова лишены смысла

Закончим самым незаметным языковым экспериментом: на уровне вербальной формы он себя почти не проявляет. В первой главе «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла нет ни выдуманных слов, ни непривычных синтаксических конструкций. Зато активно развивается сюжет: кроличья нора, колодец, загадочные пузырьки с надписями вроде «Выпей меня!». Никакой логики — иначе, как абсурдистским, происходящее не назовёшь. Выходит, абсурд концентрируется в содержании и не связан с формой? Не совсем.

© British Library

Во-первых, язык — это не только буквы и слова. Это система средств, которые выражают мысли и чувства — то, что изначально не имеет графического и звукового отображения. Во-вторых, именно диссонанс между верной формой и бессмысленным содержанием усиливает абсурд. Слова теряют значение — происходит то, что лингвисты называют семантической девальвацией.

Этот процесс нашёл отражение в театре абсурда. В пьесе Эжена Ионеско «Стулья» диалог не бессодержателен. У разговора есть предмет. Но он не существует на самом деле. И ремарки это постоянно подчёркивают.

«С т а р и к. Иди и пей свой чай, Семирамида!

Никакого чая, разумеется, нет».

Слово «чай» не имеет отображения в реальности: оно обозначает то, чего нет. Оно больше не функционально — подобно стульям, которые персонажи располагают для гостей, но зритель их не видит. По крайней мере, в тексте пьесы о них ничего не сказано. А именно слова и, если говорить шире, язык правят бал в литературе.

Источник фото обложки: Mick Haupt on Unsplash

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.