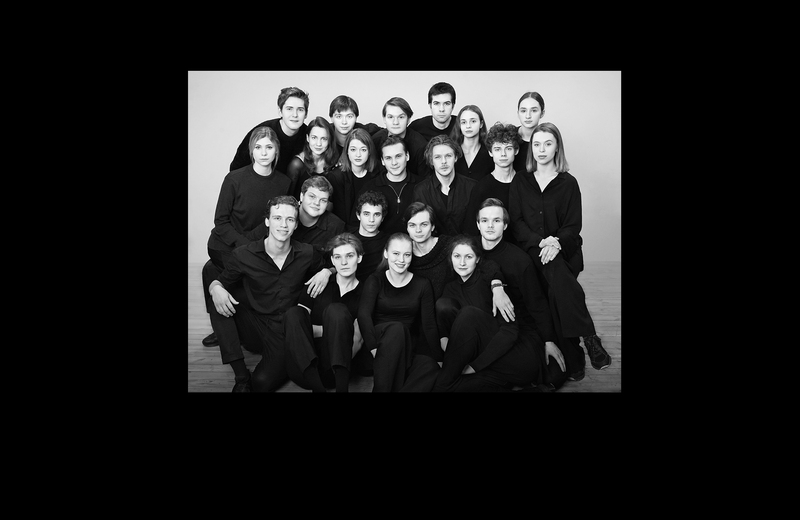

Изначально мы хотели опубликовать два текста о Молодой студии Льва Додина в МДТ. Но «Субкультура» решила порадовать читателя сразу двумя рецензиями: на «Свои люди — сочтёмся» и недавнюю премьеру «Слово — движение». Мы выяснили, как учёба продолжается и после Моховой, и как классический русский театр остаётся одним из самых страшных и смешных, и как связаны «Мой Пушкин» Цветаевой и танго.

«Жених приехал!». «Свои люди — сочтемся»

После своеобразного манифеста «Ромео и Джульетта во мгле» молодые студийцы Льва Додина закрепились в МДТ, и летом 2025 года под управлением мастера выпустили классическую комедию А.Н. Островского. Это уже второе возвращение к материалу. Додин первый раз ставил «Своих людей» в 1973 году в ТЮЗе, и роль Подхалюзина сыграл Георгий Тараторкин. Музыка Валерия Гаврилина, как и многое, плавно перекочевали из старого спектакля.

Чёрную сцену разбавляют колонны в стиле классицизм, аскетичная декорация Александра Боровского условно изображает усадьбу, и сценическая технология в то же время разделяет и героев: кто через забор, кто под дом, как в погреб (люк или же долговую яму, в которую упадёт потом семья купца Большова?). Сахарно, в маниловском духе. В ожидании звонка другие студийцы оживленно переговариваются, а на балконе садится следить за действием Лев Додин.

Психологический русский театр перемежается с лёгкой водевильностью. Снова Тараторкин играет Подхалюзина. Правда, Михаил. Не Раскольников, но при этом, как писал Булгаков, «достоевщинка» присутствует. Сгорбленный, небольшой ростом, сначала герой Тараторкина сливается со стенами, подобстрастно принимает на себя купчую, чтобы Самсон Силыч (Ярослав Васильев) не стал банкротом. И... парадоксально, но жалко становится не стариков, а молодых. Подхалюзин пытается выбраться из кромешного мрака и разврата, хотя и подлой манерой, сговором с поднимающимися будто по социальному лифту Рисположенским (Данил Кулик), Устиньей Наумовной (Инесса Серенко) на липовых обещаниях о женитьбе. Приказчик не то что бы простирает совиные крыла над домом, запугивает и порабощает умы, как какой-нибудь Иудушка Головлев. Маленький человек, сжатый в футляр сюртука, постепенно превращается в хозяина чужих соболей, мечущего откровенным враньём. Функция побеждает функцию, мелочные аферки Рисположенского и Устиньи съедает гигантская тяга к тому, чтобы жить здесь и сейчас. Как люди. Почти что «зуммеры», разве Макан заменен на ужасающий безысходностью вальс в красных цветах. Герой мрачный, молчаливый, он окутывает лестью и неестественной, почти детской псевдо-глупостью Большовых. Потому Аграфена Кондратьевна (Анастасия Бубновская) бьется головой о колонну, плачет и умоляет не отдавать Липочку за неравного. Очень даже актуальный персонаж, мрачный петербургский Молчалин с жестоким умыслом. Зрителю в конце даже как-то радостно, и никто не знает, куда он прокружит в вихре Олимпиаду Самсоновну (Анастасия Рождественская).

С прыганья Липочки (Анастасия Рождественская) на балюстраде, как на коне, открывается история. И конфликт можно урезать до «мама, я рэпера (гусара) люблю». Девочка без единого царя в голове, но замуж ей невтерпеж от того, что бегство от таких родителей — единственный выход. Ну и тряпок накупить тоже хочется. Ярослав Васильев и Анастасия Бубновская играют типичную семью чиновника или же человека чуть выше социальным слоем. Но в Самсона Силыча добавлена краска разорившегося барчика с мироновским «чашечку кофЭ», разве что взамен на лафит. Водочку вообще любят в его доме. Потряхивает руками неуклюжий и громкий для хитрости Рисположенский (Данил Кулик), немного повторяя старый советский этюд «Утро алкоголика» Евгения Лебедева. Любит и пригубить нарочно народная Устинья (Инесса Серенко), сваха «хэкает», «шокает», но сложно после школы Валерия Галендеева переходить на говор. Самая «вкусная» речь как раз у Липочки, эпизод перечисления самых невообразимых тканей: от гроденаплевых до буфумуслиновых. И с каким же лицом не скрываемого удовольствия Рождественская это делает! Тряпки, муж, и ноги в шампанском в красном конце.

История типичной аферы Большова превращается в желание брать «побольшеньку», объявив себя банкротом, оставив при этом на собственном приказчике и дом, и дочку. Всё в дом, все в семью. Чтобы было так же жирно и пьяно. Кто ж ее возьмет ещё без знания французского? Да ещё и с «тяжелым», почти до пародийности папашей. Твёрдым кулаком и криком вручает «тятенька» развесёлую «доченьку» отщипенцу Подхалюзину. И по глупости, до последнего никто, кроме молчаливых Тишек (Семен Козлов и Степан Абрамов) не замечает перемен. Свет Дамира Исмагилова даже больше чем публицистичен. Он очевидно меняет картину. Вместе с красными коврами, выкатываются новоиспечённые господа в соболях. Перед несчастными Большовыми мечет виноград госпожа Подхалюзина, млея от политого на ноги шампанского. Раздаёт «по серьгам» её муж, пьяному ансамблю второстепенных персонажей Серенко и Кулика. Апофеоз триумфа нового господина — выход папеньки в кандалах. По-отечески он взывает к совести, вот только у «маленького человека» нет и не может быть совести. После многих лет издевательств герой Тараторкина даже не смеётся, он отмахивается от родственников, как от летних мух. Подлог, фальшивка, а вопрос совести не интересует. Подхалюзин закружил Липочку в безумном танце, и после затемнения не видно, упадут ли они, но вполне вероятно после ушедших на дно Самсонов Силычей и мелких их пособников, рано или поздно, угар от жестокости взрослого общества накрывает детей по полной. Гремящая музыка и перспектива будущего складывается в ассоциацию с «В краю магнолий» и «Грузом 200» Балабанова. Жених приехал, и от него не спастись.

Трагедии нравов нет в рамках урезания пьесы до почти полутора часов. Из-за чего исчезают акценты, усиливается водевильность. Для современного зрителя «Свои люди сочтемся» вполне покажутся классикой-классикой, но Островский живой, перспективный, хотя и не объезженный, только предвещающий славу Михаила Тараторкина, Анастасии Рождественской и всей Молодой студии МДТ.

ВСТРЕЧА ЧЕРНОГО С БЕЛЫМ. «Слово — движение»

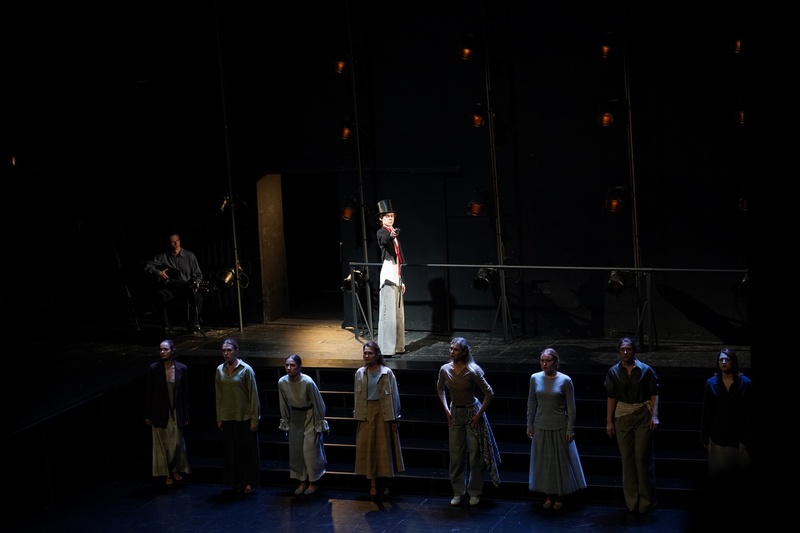

«Слово — движение», спектакль под лейблом Молодой студии, вышел спокойной премьерой. Авторское обозначение жанра — «действие в двух действиях». В сравнении с прорывным «Ромео и Джульетта во мгле» и классическим «Свои люди — сочтемся» видно желание эксперимента и пробы. Ради этого зал переконструировали в своеобразную арену, додинский Колизей. Да и сценография построена таким образом, чтобы ничего не отвлекало от действия. Два станка разделяют зрителя и сцену, а софиты на шестах напоминают цветы колокольчика.

«Мой Пушкин» поставлен артистом Молодой студии Ярославом Васильевым, Цветаева выбрана как дебют. Есть единый текст эссе и этюдный метод. Фрагменты воспоминаний МЦ иллюстрируются взаимодействием робкого и забавного Пушкина и восьмерых актрис. Крайне личное и насмешливое отношение одного поэта к другому, даже слишком родное.

Пушкин — не фоновый герой, смеётся и издевается над своей «бронзовелостью» в умах современников. Неловкий юноша в джинсах и в цилиндре. Но живо откликающийся на попытку диалога Цветаевой. Виктор Яковенко насмешливо посматривает на вечную девочку Марину, измеряющую поэта и себя в фарфоровых статуэтках, мысленно гуляющую пушкинской верстой к Никитским воротам. С наивностью и открытостью она стоит напротив Пушкина, твердо говорит, что ни разу не хотела его поцеловать. Пушкин вытягивает губы. Смешно.

Эссеистика, смешанная с воспоминаниями из детства, решена режиссером с помощью восьми голосов. Анастасия Бубновская, Милана Вольская, Софья Запорожская, Александра Конанова, Алина Кудас, Инесса Серенко и Валерия Юшко хором читают стихи Цветаевой, происходит перекличка ироничного, очаровательного по своему высокомерию мира поэта. Речитатив и песни, несколько композиций с акцентами на совсем юное, но не то чтобы первое прикосновение к автору. Девочка, окруженная книгами, влюбляется в пушкинскую энергию. Динамика живого текста противодействует статике. Часто «голоса»-персонажи эмоционально читают, но ближе к середине герои пользуются монологической формой. «Пушкин-Пушкин-Пушкин», — восклицают они в унисон, подобно «девицам-красавицам» с их песенкой из «Онегина», на что указывает и музыкальный отрывок из одноимённой оперы со знаменитым «Сходитесь» и гибелью Ленского. Цветаева откровенно говорит о матери, которая должна её ненавидеть за рождение, за собственный выбор долга вместо любви. Героиня знакомится с «Онегиным» на рождественском вечере, и упорно, сквозь зубы, протяжно и гордо Марина настаивает, что полюбила не Онегина, не актера и не персоналию, а «Онегина и Татьяну», и Татьяну даже немного больше. Ранее она уверяла, что волк хороший, презирая ягнят среди людей. Пушкин поддерживает крик: «Волк хороший!». Памятникпушкина — да, именно слитно — оживает, участвует в действии. Кивает, снимает шляпу на стихи Марины Ивановны и уходит в цыганскую плясовую. Отрывок про «Алэко» в исполнении Софьи Запорожской достоин стать локальным мемом. Гордо и по-детски рассказан сюжет«Цыган» няне и ее подруге. Кровавая любовь и гордые цыгане перемешиваются с рассказом о зарезавшем жену деревенском мужике Василиче. «Ты — дура», — обидчиво кричит служанке с постамента Пушкин.

У поэта есть живот, и это самое страшное и прекрасное. Цветаева не может слышать «болит живот», настолько ее задевает мысль. Васильев заканчивает стихами самой МЦ в речитативе о лживой крови и самом честном слове поэта о поэте. Множество слов тонет в неподвижных, как бы стесняющихся и Пушкина, и Цветаеву артистов.

Второе отделение с танцами немного напоминает традиции условного театра «Аквариум» и кафешантанов, с обязательными танцами после драмы. На собранность артистов начинает работать сценография, а вернее её отсутствие: станки, наконец, пригождаются. И на этом моменте автор текста может замолчать. Эпитетами не опишешь танец, это дело теоретиков-наследников Коха и Далькроза. Первый танец заканчивается почти балетной тонкостью движений, проникновением в пространство партнёров. Страсть и нежность, о которой потом напишут серьёзные театральные критики проявляются то в простодушном, счастливом кружении, то в ссоре, то в комической типизации «его» и «её». Во всю в «Танцуем танго» проявляется работа художника по свету Василия Ковалева. Можно вообразить в зелёных, фиолетовых, белых цветах без «вечерних ресторанов и парижских балаганов» Испанию и Францию. Любопытная проба, которой современная сцена не так уж и балует. Либо бичует со сдвинутыми бровями и шипением, что это перформанс. Похожее на «танго» мы можем увидеть разве в классах по сценическому движению родной для студийцев Моховой.

«Слово — движение» как поле экспериментов, по которому проходит зритель от начала и до конца. Второй акт динамичен, первый же состоит из текста, и один не может существовать без другого: концепция. Отдельно же воспринимать оба отделения крайне сложно, как Цветаеву без «Моего Пушкина», манифеста и одновременно текста о большой любви. Но и «Танго» о любви, о телесном и не менее трудном.

Фотографии взяты с официального сайта Малого драматического театра (Театра Европы)

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.