Долгожданное интервью с Николаем Колядой в преддверии гастролей «Коляда-театра» в Перми. О гастролях, спектаклях, артисте и зрителе, о жизненном пути с режиссером беседовала наш корреспондент Екатерина Нечитайло.

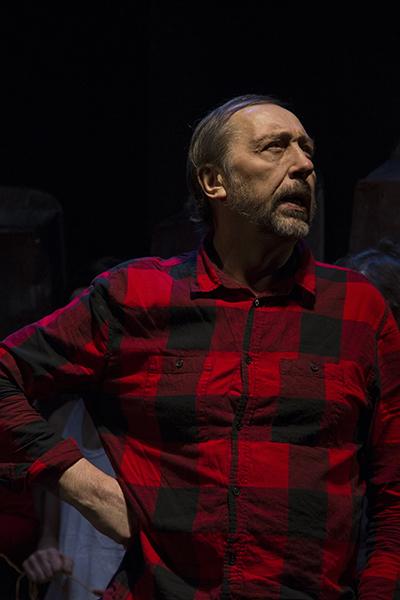

Две недели назад во Франции, а через семь дней в Сербии; сегодня в Екатеринбурге, а завтра в Перми; зимой на гастролях, а летом в работе над пьесами; утром на репетициях, днем на занятиях, вечером на спектаклях, а ночью в планах и мыслях. Всеобъемлющий и вездесущий, бескомпромиссный и бесстрашный, титанически сильный и невероятно ранимый Николай Коляда - неугомонный ребенок и мудрый отец в одном лице. Он смотрит на мир широко открытыми и немного усталыми глазами, горько плачет и заразительно смеется, по-детски изумляется, по-взрослому негодует, охраняет свою песочницу от чужих, с радостью запускает в свой закрытый космос каждого, кто готов ощущать и чувствовать. А еще он ежедневно без устали ищет живое, подлинное, настоящее, человеческое, совершенно точно зная, что все детские мечты рано или поздно обязательно должны осуществиться.

О спектаклях

— Неделю назад Вы и Ваша труппа вернулись из большого европейского тура; вчера в театре прошла первая репетиция нового спектакля «Фальшивый купон» по пьесе Екатерины Бронниковой, созданной на основе текста Льва Толстого; еще десять минут назад Вы встречали в фойе зрителей. Сейчас на часах 19:05, все на местах, вечерний спектакль запущен. Скажите, что Вы обычно делаете в это время?

— Во время спектаклей я обычно работаю, что-то пишу. Сегодня надо переписать все первое действие пьесы Кати, доделать кое-что, надо подобрать музыку, надо подготовиться к завтрашней репетиции, надо написать штук десять писем всяких разных. Вот сейчас я написал письмо Сафронову, директору Свердловского театра музыкальной комедии с просьбой, чтобы он отдал нам списанные костюмы ХIX века из не идущего репертуара. Фраки, шляпы, платья бальные. Поеду к нему, когда будет поменьше пробок. Потом поеду на Ленина, 11, на Сакко и Ванцетти, 23, на Сакко и Ванцетти, 26, на Розы Люксембург, 62. Четыре адреса надо посмотреть сегодня вечером: это мы ищем новый дом для Центра Современной Драматургии. В интернете фотографий нет, надо все глазами смотреть. В старом здании на Тургенева, 20 небезопасно стало жить, там рядом построили гостиницу. И то здание, и здание на Ленина, 97, где новый театр, находятся на мне. Неделю назад мы всю проводку отремонтировали, все привели в порядок, но тот дом приносит огромную головную боль. Нужно переселить, найти отдельное помещение, не на первом этаже, как здесь. Потому что после 22:00 мы уже не можем играть спектакли: мешаем соседям сверху. Они нормальные люди, но... Чтобы попасть в женскую гримерку, надо пройти через мужскую, а это подвал длинный, сырой, не очень удобный. А под домом есть огромные помещения, которые дом нам не отдает. Не знаю, почему. Там комары, мыши, а мы бы облагородили, высушили, декорации спрятали, сделали бы отдельную гримуборную. Но жильцы не отдают. Они не очень довольны соседством. Соседи с пятого этажа вот говорят, что очень шумно, что вентиляция шумит. А вентиляция отключена. Ее даже не сделали. Трубы, которые идут наверх, обрезаны. Но тетеньки говорят, что шумит. Может быть, это у них в голове шумит?

Нужна вентиляция? Вентиляционный завод Гипервент производство всех видов воздуховодов здесь

Читайте также

— Есть ощущение, что Вы работаете даже не 24/7, а 24/365. У Вас «на руках» и актерский курс, и драматурги, и театральная школа, и все беспокойное хозяйство. Вы вообще выключаетесь из процесса?

— Сегодня днем вот поспал два часа. Это только так кажется.

— Да, но если Вам среди ночи позвонить и попросить помощи, то Вы не откажете, это уж точно.

— Это-то да, конечно. Но я отдыхаю. В мае вот поеду в Белград с Центром Современной Драматургии, а оттуда поеду отдыхать в Черногорию. Уеду, устал, старый стал. Осенью я репетировал в Катовице, репетиции там идут по восемь часов, между ними перерыв, четыре часа и четыре часа. Сейчас ведь удобно, можно не звонить, а «Вконтакте» каждому задание написать. Если не выполнят, то они знают, что я буду орать. А ору я страшно. Но ору я не от плохого настроения, я не самодур. Театр частный у меня. За каждый рубль надо бороться, боишься за каждого человека, за каж - до - го. Если ору – значит: за дело.

О гастролях

— Расскажите, пожалуйста, о европейских гастролях, которые недавно закончились. Вы были и на французском фестивале, и на сербском, и в Польше. Что интересного, неожиданного, удивительного?

— Удивительно было изучение людей. Земля ведь маленькая, а люди столько всего придумали, чтобы разобщить друг друга. Во Франции интеллигентные люди, им все равно, откуда мы приехали: Россия, Сенегал... Играешь хорошие спектакли - браво, молодец, получи свои деньги. В Польше все это смотрится через другую призму. Мол, ага, русские, это вы не просто так приехали, это вы чего-то хотите. Три года назад вообще был ужас, когда сбили самолет. Я в это время ставил спектакль «Корабль дураков» в Гданьске. Сейчас помягче, поутихли, но все равно есть какое-то напряжение. А приезжаешь в Сербию - родные братья. В первый день пошли мои артисты в магазин, сказали, что из России. Все, продажа остановилась, весь магазин прибежал, все стали петь и плясать вокруг них. Если тебя любят, то ты с радостью и приедешь. Я привез с собой за границу разные подарки, матрешки, ложки, футболки с Путиным, подарил мэру города Тарб во Франции такую футболку. В Польше только матрешки и балалайки раздавал. А в Сербии такие футболки продаются на каждом углу. У них какая-то невозможная, дикая любовь к России. Идешь по городу, поворачиваешь голову, а там стоит огромный памятник Николаю II, роскошный, ухоженный. Идешь дальше – памятник Пушкину. Огромная радость и уважение по отношению к России. На этом фестивале современной драматургии, который сербы придумали в первый раз, все рвались на спектакли, принимали нас на ура, меня встречали на уровне посольства. Они хотят дружить, предлагают сделать дни культуры. С Уральским хором, с «Коляда -театром", со всеми делами. А какие проблемы? Они будут искать финансирование, мы будем. У меня давно в Сербии идут пьесы, в каждой деревне меня играют. Другое дело, что авторские за сыгранные спектакли не перечисляют. Да и черт с ним.

— Вот-вот начнутся гастроли театра в Перми. Несколько лет назад прием там был довольно специфический. Нет ли тревоги внутри? Почему такая разница между восприятием в Европе и у нас?

- Не знаю. Это было лет шесть назад, мы приехали в Пермь с «Гамлетом» сразу из парижского «Одеона». И вот в Перми через пятнадцать минут после начала спектакля зрители начали рядами уходить. Я выхожу на сцену в образе тени отца Гамлета, говорю фразу - уходит ряд, вторую - ряд, к концу спектакля осталось человек 40 - 50. На фестиваль этот, на «Белые ночи", раздавали билеты, не продавали. Мы были на гарантии, нам было наплевать на то, что продано, а что нет. Но когда мы приехали тогда из Перми, я крепко приложил организаторов в интернете, а потом пермяки обещали мне морду набить.

— Нет ли сейчас страха туда ехать?

— А что мне страшно? Что делать в этой ситуации? Почему-то же они купили билеты, им же не всучили. И на «Бориса Годунова», и на «Мертвые души», и на сказки, и на «Скрипку, бубен и утюг» нет ни одного билета, все распродано давно. Думаю, что там сейчас не будет случайных людей. А на том «Гамлете» были. По-моему, просто раздали билеты. Они ж как: они ж на «Гамлета» пришли, с девушкой, чтоб посмотреть классику в бархатных штанишках, а там – на сцене попа голая. Вот они и уходили. Нечего мне бояться. Я уже ничего не боюсь.

Знакомство с творчеством

— У тех, кто давно уже знаком с Вашими работами, новички часто спрашивают о первом спектакле, на который нужно сходить. Если посоветуешь комедии, то потом им будет тяжко, скажем, на «Ричарде III»; если «Гамлета», то они выйдут с чугунной головой; если «Землемера», то вообще не факт, что выйдут. Из какой точки лучше брать старт?

— С комедий, конечно, надо начинать. «Бабу Шанель» посмотреть, «Скрипку, бубен и утюг», «Группу ликования», «Всеобъемлюще». Зритель должен привыкнуть к артистам, заинтересоваться тем, что они еще могут на сцене сделать. Он видит старых знакомых, увлекается театром, втягивается. У меня кассиры и администраторы обучены: если приходит бабушка и просит билет на "Клаустрофобию», то она его не получит. Очень важно, чтобы зритель вернулся и посмотрел другой какой-то спектакль. Как это называется? "Искусство продаж»? Ну вот. Все время нужно об этом думать, к сожалению. Сейчас вот начались репетиции "Фальшивого купона», я прекрасно понимаю, что надо сделать достойный спектакль с песня'ми и танцами, со светом, но рассказать внятную историю. Историю о том, что маленькое зло порождает большое, а потом это большое тебя же по башке и стукнет. Сегодня меня артисты упрекнули, что мы, мол, делаем спектакль для Европы – с русскими народными песнями и танцами. Да, с песнями, да, а что тут такого? Пусть люди по коленке рукой в такт музыки в зрительном зале похлопают. Все равно мы расскажем историю. Человеческую и важную. Пусть не научим ничему, но скажем о том, что нельзя делать зло другому. Кто-то все равно услышит. Я очень увлечен сейчас. В детстве тысячу раз читал этот "Фальшивый купон», ясно представлял себе эти убийства. Триллер такой, страшный-престрашный. Сказал вчера артистам, что детские мечты должны сбываться.

— А о партитуре зрительского восприятия Вы заранее думаете?

— Обязательно. Если я смеюсь, то и они будут смеяться, если я заплакал, то и они будут плакать, если мне не плачется весь спектакль, то надо придумывать что-то, чтобы нажать на глазные яблоки. Обязательно. А как иначе? Я умею отстраняться, не просто влюбляться в текст, в артистов, в то, что я делаю. Пока это чувство меня не подводило. Наверное, не очень удачный спектакль "Клуб брошенных жен» вышел, но сейчас артисты подтянулись, последний спектакль прошел отлично. Мы его делали за две недели, торопились, там несколько составов, все строится на тексте. Там очень важно общение, живое общение, все эти шутки-прибаутки, "колядизмы». Там что-то есть живое, человеческое, хотя я понимаю, что не сильно удалось. Но на весь май все продано, публика идет на название. "Клуб брошенных жен», ага, пойду-ка. "Баба Шанель» - что-то смешное, конфликт уже в названии. Я не знаю, почему так расходится "Скрипка, бубен и утюг». Не то из-за танца на каблуках, который парни танцуют, не то люди друг другу передают: сходи, там весело. Рекламы-то нет никакой.

— Или параллель с фильмом Жоры Крыжовникова «Горько»?

- Я не видел этого фильма. Для меня это новость. Но про свадьбу всем интересно.

— А есть ли в театре вещи, приемы, темы, на которые Вы никогда не пойдете?

— Напрягать публику сильно нельзя. Сделал Саша Сысоев спектакль «Нюня» по моей пьесе, пьеса очень хорошая, старая, написанная в 1991 году. Но ставить это нельзя. Всё время звучит: смерть, смерть, мы все подохнем. Да и так знаем. Конечно, об этом надо говорить, но не так настойчиво. А если про табу говорить, про границу, за которую не ходи, то я знаю, что нельзя говорить плохо про папу и маму, про Россию. Можно ее поносить, как Гоголь, но от любви, от кровавых слез, а не от ненависти. Про Россию нельзя плохо, не люблю, когда такое в театре.

Для чего идут в театр

— Вы неоднократно говорили, что в театр идут за эмоциями. Я полностью согласна, но нельзя не отметить, что многие Ваши спектакли эмоционально небезопасны. Есть ряд людей, говорящих, что не пойдут на «Землемера», так как им и после «Букета» было плохо, не пойдут второй раз на «Клаустрофобию»...

— Я бы тоже не пошел.

— После нескольких спектаклей же вообще в лежку лежишь...

— Да, есть несколько таких спектаклей, но они и не собирают полные залы. Шоковые. Я хотел их снять, но артисты воспротивились. Это именно, как я говорю, укол в сердце. «Букет», «Землемер», «Клаустрофобия». Последний я не могу вообще смотреть. Поставил его 14 лет назад. Три минуты смотрю и все, мне плохо становится. Федоров, Колесов, Чистяков, Итунин, занятые там, играют так, что я даже не понимаю, откуда силы у них. Страшно становится. Эту пьесу бытовую, которая Бронникова написала и которую я сейчас репетирую, можно поставить за неделю. Налево - направо, налево - направо. Костюмы сшили, музыку включили, фонарики повесили, и вперед. Но я заставляю артистов работать подробно, чтобы у зрителя возникало ощущение, что он заглядывает в замочную скважину, чтобы была правда невероятная. Во всем. Может быть, что это я их так научил, черт его знает. Мне очень повезло с артистами. Иногда заходишь за кулисы, смотришь кусочек, а у самого голова кругом. Я все вспоминаю о том, как в прошлом году на гастролях в Петербурге, в Александринском театре, на «Маскараде», который идет уже много лет у нас, я из-за кулис смотрел момент, как Ягодин играет Арбенина, как он убивает Нину, что он на сцене делает... То ли растет он, Ягодин, то ли больше понимает, но он делает на сцене что-то невероятное. После этой сцены актеры уходят за кулисы, там начинается жизнь: Маковцева-Нина встает с белой тряпки, на которой ее тащат со сцены, приводит себя в порядок, Ягодин-Арбенин пот вытирает, потом спрашивает у меня: "Нормально было?». А я смотрю на него и у меня ощущение, что он из космоса прилетел, в скафандре стоит передо миной. Ага, говорю, нормально, Олег, нормально. Хвалить его мне неловко, у нас не принято. А как они это делают... Я не могу понять. Колесов, Федоров, Зимина... Они работают так... Я не знаю такого качества артистов. Когда не играют, когда все это по-настоящему, такая правда страшная. Вот и думаешь о том, а будут ли они вообще живы после спектакля?

— Если артистам задать вопрос об усталости, то они только вскинут бровь и улыбнутся в ответ. Это такая закваска? Ваш пример? Необходимость?

— Вчера они три часа плясали на «Фальшивом купоне», потом побежали на «Чайку» в ЦСД все хором, где до шести вечера танцевали, потом прибежали в театр и играли «Маскарад». И играли так, что искры летели до потолка. Я выхожу на поклон, зрительный зал соскакивает, вызывали нас шесть или семь раз. Тамара Зимина говорит, что они все хотят еще работать. Дай, дай, дай мне ролей. Куда, куда в них лезет? Приходит артист Бутаков ко мне на днях и говорит, что будет ночами ставить в ЦСД пьесу Шергина «Бежать". Я ему говорю, чтобы перенес на осень. Нет, сейчас, говорит, потому что все хотят, все согласны. Они какие-то работяги немыслимые. Они хотят и все, хоть сдохни.

— Сейчас во многих театрах делается ставка на эпатаж, на желание удивить, на машинерию. Почему так случилось?

— Думаю, режиссеры прикрывают этим беспомощность артистов. Не надеются даже, что они вытянут, что внимание зрителя сосредоточится. Делают что-то, чтобы людей пробудить. Но именно от этого грохота и засыпаешь, устаешь. Виталий Вульф, царство небесное, говорил мне всегда: «В театре все, что угодно можно, но только про человека рассказывай». Хоть что делай, но про человека, про нас, про меня. Если просто созерцать все эти выкрутасы, то ничего и не произойдет. Я не люблю такой театр. Или Шекспира в бархатных штанишках, где все играют, где все правильно: событие, оценка, пристройка, отстройка. Когда живого нет на сцене, зачем тогда? Всю жизнь я работал в театре фальшивом, гадком, а в 2001-м году пришел слом. Жизнь уже подходит к концу, а чем я занимался? А можно что-то сделать живое? Вот я и начал что-то живое делать, за что и получал по башке. Говорили и говорят, что колхоз, колхоз это всё, беззубое, простоватое. Ну, и пусть говорят.

О критике и критиках

— В интернете очень часто можно встретить информацию о том, что Вы заласканы критиками и журналистами. Мне вот кажется, что это не совсем так, что существует даже своеобразное противостояние. Есть ли такое дело?

— Недавно начал случайно рыться в интернете, и вижу: на «Театральном смотрителе» выставлены все рецензии на один спектакль, на «Старую зайчиху» в «Современнике», к юбилею театра я написал для них пьесу, и в 2007-м году Галина Волчек поставила спектакль. Начал я читать эти рецензии. Самое мягкое из того, что там было написано - это «как можно, чтобы такие прекрасные артисты играли в такой мерзкой пьесе". Вот как я выжил после этого? В московском театре проходит у меня премьера, я радуюсь, а потом читаю про себя – какое я говно... Как я после этого не залез в петлю, не перестал писать пьесы, не начал работать трактористом? Не знаю, продолжал и продолжаю. Говорил, что буду продолжать. Сейчас, правда, ко мне стали иначе немножко относиться - из-за моих учеников. Их слава как-то отражается на мне. Сигарев, Пулинович, Батурина, Васьковская, Шергин, Богаев, Зуев, Богачева, Дымшаков, Васильева, Вяткин, Бронникова и еще десяток моих учеников. Я начал готовить шестой том моего собрания сочинений, заглянул в свои старые пьесы, перечитал... Знаешь, я очень хороший писатель, правда. Неловко это говорить, но – сам себя не похвалишь… Я не читал эти пьесы двадцать лет. Но первая же фраза в каждой пьесе заставляет тебя сосредоточить внимание, ты увлекаешься, следишь за тем, что будет дальше, а потом, а еще дальше. Я читаю их как чужой текст, не помню даже краткого содержания. И ужасно обидно, что пишешь для большого театра, для больших актеров, надеясь, что они поймут характеры, мысль, слово, но большие мои пьесы, написанные в последнее время – не поставлены. Ни «Амиго», ни «Птица Феникс», ни «Тутанхамон» не были поставлены.

— А почему?

— Театральный переводчик Ирина Мягкова, посмотрев спектакль «Букет», когда он шел еще в избушке на Тургенева 20, вышла со спектакля, села на лавочку возле театра и молчит. Я вижу, что ее спектакль страшно растрогал. Спрашиваю у нее: «Так почему мои пьесы не ставят-то?». А она говорит: «А ты думаешь, что это так просто?». И правда. Где найти артиста уровня Олега Ягодина, чтобы тот сыграл Миню, идущего с прибабахом от любви до смерти? Где найти артистку на роль Феоктисты, мамы его? Я поэтому и назначил на эту роль Сергея Колесова и Сергея Федорова, чтобы был театр, абсурд, не бытовуха. Они ведь потрясающе играют эту бабку, будто она из трамвая вышла только что! Сегодня ведь надо быстро, ярко, театрально, весело, смешно, конец.

— Но у режиссеров с современной драматургией вообще сложные отношения. Есть ведь такая проблема?

— Да, есть проблема. Смотришь репертуары театров, а там опять и снова Расин, Мольер, «Зойкина квартира» Булгакова, Фонвизин и «Недоросль». Это ведь все превратилось давно в литературный памятник. Зачем это доставать из пыли? В надежде на то, что публика пойдет на имена? Кому это надо? У меня в театре идет много лет пьеса Анны Батуриной «Фронтовичка», на которую продается половина зала. Но идет спектакль, я его не снимаю. Потому что я вижу глаза тех, кто выходит со спектакля. Вчера уже поздно ночью играли моноспектакль Алисы Кравцовой «Наташина мечта», полтора часа она одна на сцене, всего 21 билет продан. После спектакля Алиса говорит мне: «Что это такое, рвешь жопу, со всей силы сердце разрываешь, а они еле-еле похлопали и ушли". Заплакала. Я выхожу в фойе, подписывать программки, вижу: по коридору идет одна тётенька, идет и качается. Не играет, реально качается, сейчас упадет. Плохо стало, за сердце хватается, она даже забыла о том, где гардероб, и вообще - куда она пришла. Я потом Алисе и сказал, что аплодисменты вовсе ничего не значат. В Москве как бывает: выходит какая-нибудь пигалица на сцену, а в зале аплодисменты. Спрашиваешь: «Кто это?». Отвечают: «Ты что, не знаешь? Она ведь снималась в сериале «Догони-ка - пропади- ка». Или еще в каком барахле.

— С чем связано то, что на одни спектакли набираются полные залы, а на другие нет?

— Боятся. Люди боятся. У нас нет рекламы. Одна зрительница скажет другой, что спектакль тяжелый, а потом все. Не ходи, он тяжелый. Сходи вот на тот, посмеешься. Потому что все хотят того, что полегче. «Слишком женатый таксист», «Он, она, окно, покойник», «Ханума». И в 1977 году в Свердловском театре драмы шла «Ханума», и сейчас идет «Ханума». Ничего не меняется.

— А что нужно, чтобы поменялось? Чтобы зритель пошел думать, болеть, умирать, перерождаться?

— Наверное, что-то в обществе должно поменяться. В Москве нас очень любят, там особая публика. А критики не приходят. На днях было вручение «Золотой маски». Нас не приглашают. «Гамлета" когда-то не взяли на нее, «Вишневый сад» не взяли, «Бориса Годунова» не взяли, «Трамвай "Желание"» и «Фронтовичка» не получили ничего, «Ричард» даже не рассматривался. Ну и что? Главное, что спектакли эти мы играем много лет и зрители приходят. Да и, правду сказать, знаю я цену всему и всем. И себе тоже. Знаю.

— В Ваших спектаклях действуют персонажи, о которых у каждого зрителя есть собственное представление, навязанное различными источниками. Менялось ли в процессе работы Ваше отношение к Годунову, Ричарду, Королю Лиру?

— На репетиции надо доверять своему седьмому, восьмому, двадцать девятому чувству. Сижу, скажем, я сегодня, мне в голову бабахнуло, я предлагаю сделать так и так. Как будто кто-то мне в уши говорит. Все вдруг и получается. Я не придумываю спектакль на диване, все приходит в процессе. Помню, на «Борисе Годунове" уже к концу репетиции дело шло, репетируем финал, ходит Ягодин, молчит, он всегда молчит, а теперь говорит: «Че это такое, ерунда какая-то, надо не так, а надо вот так». Я ему: «Нет, не так, не то, подожди». Ушел от него к себе в кабинет, поворачиваю голову, а там на полке лежит шар этот блестящий. Я беру его, выхожу на сцену, говорю, чтобы Олега завернули в тряпки, а он сделал так, будто беременный. Все как в тумане, и сам не понимаю: зачем я это предлагаю сделать. С чего этот шарик оказался у меня в кабинете? Черт его знает. И что вышло? У меня от этой сцены мороз по коже, от этого света, который идет от этого шарика, от этих святых мощей. Я не придумывал этого, кто-то мне в уши сказал, чтобы я сделал именно так. Вот так я и сделал.

— Работа практически над любым спектаклем в Вашем театре начинается с танцев, которые устанавливают настроение и тональность всей постановки. Как происходит выбор музыкального материала?

— Как пьесы пишешь. Когда я пишу пьесу, то выписываю себе из записных книжек красивые словечки, истории, еще что-то. Одну бумажку повешу, вторую, третью, пятую. Потом использую что-то, вычеркиваю, ставлю галочку, пишу дальше. Потом из этих шести листочков останется два, два того, что не вошло, что перейдет в другую пьесу. Я собираю все в кучку, все, что нравится. Сейчас вот в «Купоне» казачья песня «Шли два брата». Это я три года назад сидел в Польше, когда был конфликт с Россией, когда поляки нас проклинали, тогда вот и вылез у меня в интернете ролик казачьего хора как-то. Я сидел, рыдал, мне нравилось, и вот - прошло три года, а теперь они актеры мои ее поют.

О народных песнях и опере

— У Вас не отнять любви к народным песням, казачьим, песням Геннадия Заволокина. Откуда это?

— Это от зрителей. Когда мы выходим на поклон на «Бабе Шанель", весь зал вместе с нами поет «Я - деревня, я - село". Все эти городские зрители оттуда, из Пышмы и Алапаевска. Вы что, не помните вашу бабушку, вашего дедушку? Они осознают себя русскими людьми. А что плохого в этом? Это не произносится, но они это чувствуют, ощущают причастность к этим словам. Почему мы стесняемся? Колхоз... И что? Я вот из села Пресногорьковка Кустанайской области. И что? Горжусь этим. Когда выпьешь, то хочется затянуть именно "На тот большак, на перекресток". Не появляется другой песни. Как на свете без любви прожить? Да никак! Не возникает Deep purple. Почему-то сразу видишь Мордюкову, сразу видишь черно-белый фильм, так хорошо на душе, что сил нет.

— А оперу поставить не хотите?

— Хочу. Очень хочу. «Пиковую даму» Чайковского, «Травиату» Верди. Стас Швец из театра «Геликон-опера» рассказывал, что последняя страница партитуры «Пиковой», написанная Чайковским от руки, вся в каких-то капельках. Человек плакал, там слезы, а еще написано: «Спасибо, Бог». Он понимал, что сделал что-то немыслимое. Плакал сам над партитурой. С ума ведь можно сойти. Я бы поставил оперу, но не так, чтобы «Бориса Годунова» играли в хрущевке» на пятом этаже.

— А как?

— По-человечески. Все плакали чтобы. Я не люблю имитацию в театре. Имитацию любви, жизни, отношений. Есть, конечно, великие артисты, которые могут так сымитировать чувства, что не подкопаешься, но чаще всего этому не веришь.

— У Вас внутри очень много всего, как Вы понимаете, что сейчас нужно достать из себя именно эту историю?

— Вот говорят, что Бога нет. По-моему, есть. Потому что мне кто-то диктует. Меня в детстве ударило током, может быть поэтому мозги поехали. Я не знаю, правда. Может быть, это опыт. Нельзя задумываться. Просто знаешь, что это именно так.

— «Коляда-театр» - театр явно из другого теста». Из-за каких компонентов?

— Из-за этой самой закулисной жизни. Я стараюсь, чтобы артисты были друзьями, товарищами, чтобы они были честны, откровенны, чтобы не было злобы, интриг, зависти, всего, что в немеренных количествах везде есть. Они много работают, им некогда этим заниматься. Если появляется человек не нашей группы крови, то он быстро удаляется. Полгода, месяц, а потом все. Или сам уходит, или я убираю. Не выжить. Играют они так, что небеса содрогаются, но за всем этим нет страшного нажима, ощущения, что сегодня-то дали, ох как рванули. На Урале люди суровые, они не станут из вежливости хлопать.

— А нет ли у Вас ощущения, что Вы ставите один большой спектакль?

— Так и есть. Я пишу одну пьесу. Все мы ставим один спектакль, все мы пишем одну пьесу. Да, нищий театр. Да, чудо из ничего. Пластиковых стаканчиков купили - вишневый цвет, поставили две табуретки - играем, просто кровать и спички в «Большой советской энциклопедии», а глаз невозможно оторвать от работы артистов.

— Есть ли у Вас представление о, если не идеальном, то счастливом жизненном пути? Что нужно встретить на нем, чтобы сказать, что все не зря?

— Если касаться меня, то огромное счастье в том, что я решил организовать свой театр. Было тяжко, но сейчас я понимаю, что это было самое правильное решение. Набрать людей, воспитывать их, начать с нуля. Счастье, конечно, что я встретил этих актеров, старичков моих. Но и молодые подтягиваются. Счастье в том, чтобы быть свободным.

О предстоящем фестивале «Коляда - plays»

— Расскажите, пожалуйста, о предстоящем фестивале «Коляда - plays», который обрушится на Екатеринбург в июне.

— Все пройдет на ура. Приедет Петрушевская с концертом, она будет играть в Библиотеке им. Белинского, а потом на нашей сцене; приедет РАМТ со спектаклем «Кот стыда»; планируем привезти свежую «Фронтовичку» «Современника»; будет театр из Варшавы; много наших театров будет. Фестиваль делается за три копейки, он должен брать душевностью, добротой, искренностью, вниманием ко всем тем, кто приезжает из маленьких городов. Если кто-то попросит показать туалет, то все хором должны показать туалет, если кто-то спросит о том, где здесь Ганина Яма, то все должным хором побежать и показать Ганину Яму, если попросят реквизит, то надо дать реквизит. Любить. Чтобы потом нас вспоминали хорошо, чтобы потом сказали, что в Свердловске живут не дураки, а хорошие люди.

— Тонкой красной линией по Вашим пьесам проходит тема одиночества, гулко звучит в них щемящая тоска, но от Вас самого остается ощущение невероятно светлого, солнечного, дружелюбного человека, всегда готового помочь, обогреть, понять. Как в Вас все это уживается?

— Я очень закрытый человек. Я никогда ничего не показываю. Ходить с маской великого гения я не могу. Вероятно, за то, что я не хожу в шарфике, в черных очках, не играю, строя из себя великого драматурга, я и поплатился. Я же не буду говорить, что вот тут вот надо разрезать (показывает на грудь), а потом показать. Возьмите пьесы, там есть все. Почитайте. Там то, о чем я думаю ночами. О чем я думаю на самом деле.

— Но Вы всегда приветливы, улыбчивы, находитесь здесь и сейчас. Вы вот так вот ловко...

— Вот так вот ловко. «Поставь мне крест...» в «Землемере» - это мои слова. «Жизнь продолжается...» в «Бабе Шанель» - это мои слова. Это не слова кого-то, не чьи-то слова, зачем? Все из себя. Меня так научили.

Фотографии Елены Гецевич

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.