В новом журнале «Перевод» выходят переводы поэзии и философской прозы. Это первый в мире журнал, где тексты публикуются сразу и на языке оригинала, и на языке перевода. К работе над переводами в журнале привлекаются ведущие поэты, а публикуются там и современные тексты, и классические (например, древнегреческие оды Пиндара). Один из редакторов журнала Кирилл Корчагин рассуждает о том, как устроен журнал и кто его читатель.

— Как появился проект «Перевод», в чем его уникальность?

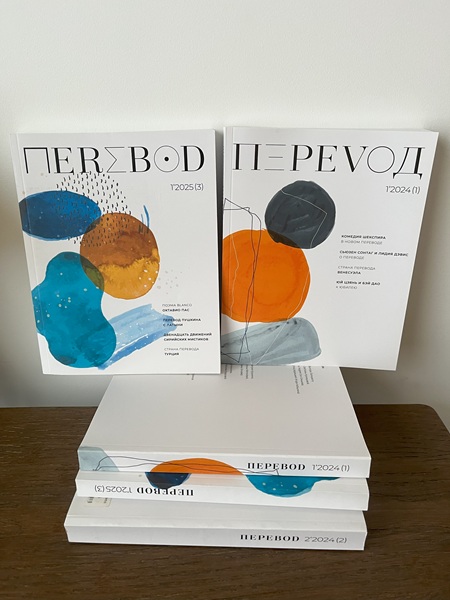

— Журнал «Перевод» возник в 2024 году и сейчас из печати выходит пятый номер. С самого начала нас преследовала идея, что в мире очень много хорошей поэзии на самых разных языках и множество поэтов трудятся над ее переводом, но вот увидеть эти переводы часто можно только случайно — они мелькают небольшими порциями в разных местах, но эти осколки трудно собрать в картину того, что происходит в разных точках поэтического земного шара. Журнал все это собирает и показывает в одном месте, так что он будет интересен и любителям читать стихи и философские тексты, и тем, кто хочет разобраться в том, что происходит в мировой поэзии, особенно в неевропейских странах, и даже тем, кто изучает иностранные языки, ведь все тексты печатаются в журнале не только в переводе на русский, но и в оригинале, так что можно попрактиковаться и в тибетском, и арабском, и в китайском, и во многих других языках. В этом журнале собраны тексты, написанные людьми с очень разным опытом, живущими в самых разных местах земли, а иногда и в совсем другие эпохи, но поэзия всегда дает возможность понять, что переживает и чувствует человек, который, казалось бы, очень далек от нас и географически, и хронологически — эту возможность мы бы хотели дать нашему читателю.

Поэтические переводы — довольно странная штука. Ими много кто занимается, они много где печатаются, но почти всегда это небольшое приложение к каким-то более длинным текстам — романам, повестям. Как в журнале «Иностранная литература», где много замечательных переводов было опубликовано за время его существования, но где это всегда около десяти страничек из довольно пухлого номера. А замечательной поэзии в мире много. Поэтому журнал «Перевод» — это журнал, который на 80 % посвящен переводам именно поэзии. В нем есть еще статьи о переводе (когда чем-то занимаешься, например, переводом, хорошо бы еще осмыслять, как и зачем ты этим занимаешься), есть философские статьи, потому что философия и поэзия — ближайшие родственники, и часто при переводе философии возникают похожие проблемы, как и при переводе поэзии. И наоборот.

Источник фото: личный архив Кирилла Корчагина

Читайте также

Кроме того, это первый в мире билингвальный журнал, причем языки в нем присутствуют самые разные — от привычных вроде английского и французского до китайского и арабского: вряд ли существует такой читатель, который может читать на них всех, но держать перед глазами текст оригинала, скажем, на тибетском, а рядом текст перевода на русский — это уже сам по себе эстетический опыт.

В каждом номере есть большая рубрика «Страна перевода», где мы пытаемся представить портрет какой-нибудь одной страны. Уже вышли номера, посвященные Венесуэле, Алжиру, Турции и Сербии, в ближайших планах — Иран, Перу, Исландия, страны Юго-Восточной Азии (пока не буду раскрывать, какие). Как видно из этого списка мы начали не с тех стран, о которых больше всего известно. Наоборот, мы хотели познакомить нашего читателя с тем, что открыли сами и что интересно нам и, я уверен, вызовет отклик и у него.

— Что вы открыли для себя в процессе работы над журналом и как это соотносится с вашими интересами?

— У нас в команде четыре редактора, один из которых — Наталия Азарова — главный, ей же принадлежит и идея журнала. Остальные это — помимо меня — Юлия Дрейзис, замечательная китаистка и переводчица с китайского, и Михаил Бордуновский, поэт и куратор. Лично мой интерес связан с языками и регионами, про которые я знаю больше: с Ближним Востоком и Северной Африкой, но также я переводил с разных европейских языков (французского, немецкого, испанского), и это направление мне тоже не чуждо, особенно если на этих языках пишут за пределами Европы. Меня в целом сейчас больше всего увлекает то, что называют «глобальным Югом», как там чувствует себя поэзия и что она может сообщить русскому читателю. В 2024 году вышла составленная и переведенная мною антология «Поэзия арабского мира», а в следующем, во втором номере «Перевода», появилась большая подборка из поэтов Алжира, где помимо меня участвовали молодые переводчики из нашего арабского семинара в НИУ ВШЭ и молодые поэты.

Переводчик, поэт, востоковед, филолог, редактор журнала «Перевод» Кирилл Корчагин. Автор фото: Dirk Skiba

— Какие авторы становятся объектом интереса в журнале, а какие нет? В чем специфика перевода с разных языков?

— В журнале «Перевод» публикуются переводы с самых разных языков, причем принципиальным решением редакции было привлекать к переводу профессиональных поэтов — в том числе тех, которые не владеют языками оригинала. Это может напоминать старую советскую практику перевода с подстрочника, которая часто вызывала критику и со стороны поэтов, и со стороны переводчиков. Причины такой критики понятны: в советских переводах с подстрочников обнаруживается и очень вольное обращение с оригиналом (впрочем, от такого были не застрахованы и переводы с языка оригинала — например, у Пастернака или Маршака), и зачастую низкий уровень получавшихся переводов, особенно когда речь шла о восточной поэзии, в хитросплетениях которой переводчику зачастую было недосуг разбираться (можно вспомнить знаменитую строку Арсения Тарковского «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова…»). Все это бросало тень даже на тех авторов, которые очень ответственно подходили к своему труду даже в тех случаях, когда работали по подстрочнику. Таким, например, был Борис Слуцкий, многие переводы которого до сих пор поражают воспроизведением интонации оригинала — например, у Фернандо Пессоа, хотя португальского Слуцкий не знал. Кроме того, переводы с восточных языков были заведомо упрощающими оригинал, стремящимися «срезать» острые углы.

Источник фото: личный архив Кирилла Корчагина

Современные технические средства помогают изменить практику работы с подстрочниками. Во-первых, при работе с ныне живущими поэтами возможен непосредственный контакт с ними, можно получить их комментарии, обсудить — пусть даже при помощи переводчика-медиатора — сложные места, наконец, услышать ритм оригинала, что для поэта может быть важнее всего. Но даже в случае ушедших авторов можно пользоваться различными технологиями озвучивания текста, лингвистическими корпусами, базами данных и словарями, которые проясняют содержание темных мест. Но это изменяет и общий подход к переводу — «сглаженный» перевод темного оригинала уже представляется неприемлемым: нас интересует, каким текст был в оригинале и насколько перевод способен передать это впечатление. Отчасти это напоминает старый спор о «буквализме» в переводе, однако все же есть существенное отличие: если буквалисты заставляли русский язык звучать иностранно (так Франковский перевел название эпопеи Пруста намеренно неграмматичным «В поисках за утраченным временем»), то новый переводческий подход предполагает, что переводчик будет рисковать там, где рискует оригинал.

Источник фото обложки: личный архив Кирилла Корчагина

Понравился материал? Подпишитесь на нас в VK, Яндекс.Дзен и Telegram.